私はひとりだ。毎晩アレクサンドル・イヴァーノヴィッチはどこかへ行ってしまうから、私はひとりで残る。女家主は早めに床に着き、自分の部屋に鍵をかける。隣人は四枚ものドアの向こうに眠っている。私だけがただひとり自分の小さな部屋のなかにすわり、石油ランプに火をともす。

私は何もしない。犬のような恐怖が私をとらえている。風邪をひいて、インフルエンザにかかってしまったから、ここ数日私は家にいるのだ。もう一週間も軽い熱が続き、背中が痛む。

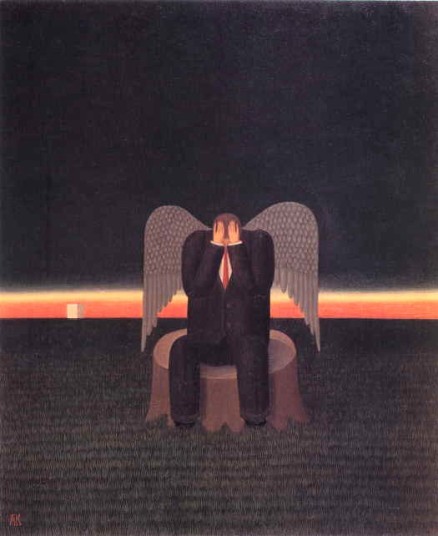

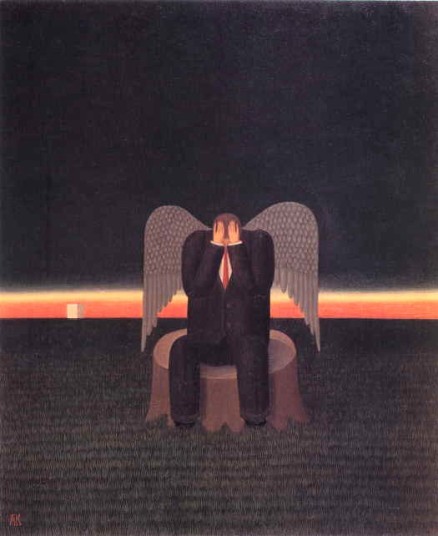

しかし、なぜ背中が痛むのだろう、なぜ一週間も熱が下がらないのだろう、何を病んでおり、どうすべきなのだろう?こんなことを思い、自分の身体に耳をすませ、私はおびえはじめる。恐怖で心臓が震えだし、足が冷たくなる。恐怖は首筋をつかむ。これが何を意味するかのか、今にしてわかった。後頭部が下のほうにぐいぐい押され、これでほんの少し頭全体を上に圧迫されたら、自分の状況を把握する能力は失われ、気が狂ってしまうような気がする。身体全体に衰弱がはじまる。衰弱は足からはじまる。

「これが恐怖からではなく、これから恐怖が始まったんだとしたら、どうしよう?」そんな考えが突然ひらめく。するともっと恐ろしくなった。私は考えごとを脇にのけておくことすらできない。読書しようと努めるが、読んでいるものが突然透明になり、私は再び自分の恐怖をみる。アレクサンドル・イヴァーノヴィッチが早く来てくれればいいのだが!しかしあと二時間は、彼を待っても無駄だろう。今彼はエレーナ・ペトローヴナとデートしていて、愛における自分の考えを、彼女に語っているところだ。